|

|

|

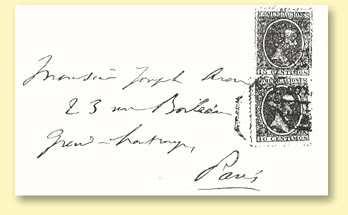

La Question Électorale ___ DEUX LETTRES A PAUL DEROULEDE AVEC LA RÉPONSE de celui-ci à l'Auteur de CANADA-TRANSVAAL ___ PRIX : 50 Centimes ____ EN VENTE Rue Boileau, 23, Grand-Montrouge (Seine).

|

PREMIÈRE LETTRE

__

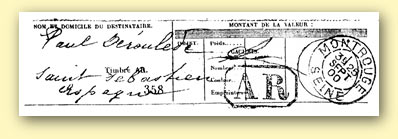

Grand-Montrouge, le 23 septembre 1900

A Monsieur PAUL DEROULEDE

à Saint-Sébastien.

Monsieur,

Mon nom vous est inconnu. Il ne l'était pas tout à fait de l'admirable écrivain dont vous avez l'honneur d'être le neveu. Si vous avez la curiosité de jeter les yeux sur le Mémoire qui accompagne cette lettre, vous y pourrez voir la nature des rapports que dès 1885, prêt à me retirer des affaires et à quitter l'Amérique, j'eus avec la Société des Gens de Lettres et celle des Auteurs et Compositeurs, en ma qualité de participant à la fondation de la Franco American Agency, Société destinée à protéger aux États-Unis les intérêts des Auteurs français. Alsacien-Lorrain d'origine, je m'étais passionné pour cette défense des droits de nos concitoyens, indignement lésés de l'autre côté de l'Océan.

Mais, en rappelant ces souvenirs personnels, je n'ai d'autre but, Monsieur, que de me référer auprès de vous des relations, trop courtes sans doute, que naguère j'eus occasion d'avoir avec votre illustre parent. Le véritable objet de ma lettre est ailleurs, et je vous demande la permission de l'exposer en peu de mots.

L'admirable élan de foi républicaine qui signalait hier la Journée des Maires m'a, comme beaucoup d'autres, vivement frappé. Il convient je crois, de remonter aux grandes journées de notre première Révolution pour trouver une telle unanimité d'élan, une telle spontanéité d'acclamations enthousiastes. Sans doute, cet enthousiasme et ces acclamations s'adressaient moins à la personne même du chef de l'État qu'à la haute magistrature dont il est revêtu et à l'idée qu'il personnifie. Mais elles ne m'en ont pas moins paru caractéristiques et, du fond de la terre d'exil, je reste convaincu qu'elles vous ont impressionné de même. Ne vous êtes-vous pas demandé, comme moi, comment les concilier, ces témoignages d'ardent amour pour les institutions qui régissent la France, avec ces haines, ces conflits perpétuels dont la Chambre des représentant nous donne chaque jour écœurant spectacle?

Librement choisis, Maires et Députés ne sont-ils pas cependant issus du suffrage de leurs concitoyens, ne sont-ils pas également l'émanation des opinions de tous, ne sortent-ils pas les uns et les autres des entrailles même de la nation? Comment, dès lors, expliquer une telle discordance, un pareil désaccord? Ce désaccord, cette discordance, ne faudrait-il pas par hasard en chercher la cause et l'origine, non dans l'opinion flottante du pays, mais plus simplement dans le jeu des ressorts de cet admirable et délicat instrument qu'est le suffrage universel? Je le crois fermement pour ma part, et, vous ne l'ignorez pas, le grand écrivain qu'était Émile Augier le pensait aussi.

Préoccupé comme tant d'autre de cette question électorale, dont l'importance vitale ne lui avait pas échappé, l'auteur de Giboyer, ce profond observateur des plaies sociales, avait vu le mal et, résolument, loyalement, il avait cherché le remède.

En relisant hier, la substantielle et lumineuse étude que, dès 1864, Augier consacrait à un meilleur et à un plus équitable maniement du suffrage universel, intangible en principe, mais faussé, suivant lui, dans son application et sa pratique, je me suis demandé s'il ne serait pas opportun de remettre au jour ce merveilleux morceau dont gouvernants et gouvernés, qui n'iront guère le chercher au milieu des œuvres où il est relégué, pourraient faire si heureusement leur profit. Précédé d'une courte introduction explicative, j'en ferai l'objet d'une brochure destinée à être répandue à grand nombre. Mais pour agir ainsi, je ne l'ignore pas, Monsieur, qu'il me faut votre assentiment et celui des éditeurs. C'est donc cet assentiment que j'ai l'honneur de vous demander et que, je me plais à l'espérer, touché de l'unique sentiment qui m'anime, celui tout désintéressé, de faire œuvre utile, vous ne me refuserez pas.

Croyez, Monsieur, à mon admiration et à mon respect.

Joseph ARON.

DEUXIÈME LETTRE

__

Grand-Montrouge, le 6 novembre 1900

A Monsieur PAUL DEROULEDE

à Saint-Sébastien.

Monsieur,

J'ignore si ma lettre du 23 septembre dernier vous est parvenue, mais je n'ai, à cette heure, reçu ni réponse, ni accusé de réception. Quoi qu'il en soit, désirant, incidemment, dans l'attente de votre adhésion à ma demande, m'assurer des dispositions favorables des éditeurs d'Émile Augier, je me suis présenté le 30 octobre dernier, dans les bureaux de la maison Calmann-Lévy, rue Auber. En raison de l'absence de Monsieur Lehmann, que je souhaitais voir, je fus adressé à M. Georges Calmann, dont le nom, sauf erreur, doit me faire supposer quelques liens de parenté avec les chefs de la célèbre maison Lévy. Après les premiers préliminaires de politesse, voici, relaté, aussi exactement que possible, la conversation qui s'engagea entre ce monsieur et moi:

|

Moi. - L'objet de ma visite est d'acquérir le droit de reproduire dans une courte brochure, quelques pages contenues dans le dernier volume des œuvres complètes d'Émile Augier et consacrées à la question électorale. Il m'a semblé qu'au moment de la rentrée des Chambres, au lendemain des élections anglaises et à la veille des élections américaines, il y avait un véritable devoir patriotique à remplir en cherchant à répandre dans le public les idées renfermées dans cette magistrale étude de l'auteur du "fils de giboyer". Une fois déjà d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'entrer en relation avec la maison Calmann-Lévy au sujet du Copy Right américain... Lui (l'interrompant). - Oh! Le Copy Right américain, parlons-en! Quelle blague! Nos auteurs ne sont pas plus protégés là-bas qu'en Russie! Moi .- Pardon, monsieur, en Amérique il existe une loi qui protège les auteurs étrangers. Bien avant la mission Kératry, j'ai été suffisamment mêlé à tout ce qui concerne cette loi pour en parler en toute connaissance de cause. Sans doute elle n'est point parfaite et les auteurs sont obligés à certaines mesures de précaution... Lui. - Oui, je sais... On doit imprimer avant la publication en France... C'est une plaisanterie... Le plus simple est d'étendre aux américains le système employé avec les russes. La Russie n'a point contracté de traité. Nous nous en passons et nous publions à l'heure actuelle les meilleurs ouvrages russes sans rien payer à leurs auteurs. Que l'Amérique est seulement quelques littérateurs un peu connus... Moi. - Mais elle en a et ce sont ceux là justement qui ont le plus efficacement aidé le comte de Kératry au cours de sa mission... Mais la question n'est pas là. En deux mots, monsieur, au cas où monsieur Déroulède, à qui j'ai écrit, accéderai à ma demande, je désirerais savoir quelle somme exigera votre Maison pour la cession des 16 pages de la question électorale? Lui (ironique). - D'abord, Déroulède ne vous accordera jamais l'autorisation que vous sollicitez de lui... Moi. - Pourquoi? lui - A cause de votre nom, qui indique assez à quelle religion vous appartenez. Déroulède, comme Drumont est antisémite. Moi. - M. Déroulède n'est nullement antisémite. Il l'a déclaré naguère devant moi de la façon la plus formelle. Lui. - Erreur complète. S'il ne l'était pas, il l'est devenu... Moi. - Je persiste à ne pas croire, et j'attend avec confiance son autorisation. Lui (se levant pâle de colère). - Eh bien si Déroulède vous l'accorde cette autorisation, moi, je vous la refuse! Et si vous passez outre je ferai saisir votre brochure et vous intenterai un procès... Tenez-vous-le pour dit. Moi. - Parfaitement monsieur... J'ai l'honneur de vous saluer... |

Et je pris congé.

Je l'avoue, Monsieur, en présence de ce double échec, caractérisé, d'une part, par l'attente vaine jusqu'ici, de votre réponse et, d'autre part, par l'insuccès de ma démarche auprès de éditeurs de votre illustre parent, je me suis demandé, en conscience, quel crime irrémissible je commettais envers la mémoire d'Émile Augier en demandant de remettre au jour cette Question électorale, produit de son puissant cerveau, enfouie, quasi inconnue, au milieu de ses œuvres.

Au cours d'une première et hâtive lecture, elle m'avait frappé vivement, cette étude ou se trouve, condensée en quelques pages loyales, la plus efficace des réformes à appliquer au système électoral français. Plus je la relis, plus j'en pèse scrupuleusement les termes, plus j'y trouve le germe d'une réforme féconde, digne en tout cas de l'attention du corps électoral et de la méditation des législateurs. Il est clair que je ne saurais passer outre à la défense nettement hostile, ou à l'indifférence des ayants droits légaux, et que devant cette attitude je ne puis que m'incliner. Il me sera permis du moins, après avoir protesté de mon respect pour le droit de propriété littéraire, d'exprimer avec énergie mes patriotiques regrets et de signaler l'excellence du remède préconisé par l'admirable penseur que fut Augier, qui, d'un bout à l'autre de son œuvre dramatique, montra assez à quel point les questions d'ordre social ne demeurèrent jamais étrangères à ses préoccupations.

Esprit large, indépendant et libéral, Augier, pas une minute, en élaborant son système, ne songea à porter atteinte à la liberté non plus qu'à la plus légère restriction du droit de suffrage, privilège imprescriptible de la nation.

Son projet n'offre rien de commun avec les élucubrations plus ou moins entachées de réaction qui, depuis un demi-siècle, ont pullulé à la tribune et dans la presse. Mais les excès du favoritisme, la pression gouvernementale, les intrigues des partis, les hontes et les misères de la cuisine électorale en France, les compromissions de toute nature, autant de facteurs, qui faussent la vérité du vote, l'avaient profondément attristé et écœuré.

Bien qu'il ne se vantât nullement de se poser en professionnel de la politique:

" N'est-ce pas disait-il, le devoir de tout homme de bonne volonté, quel qu'il soit, d'intervenir à l'endroit de la bifurcation et crier fausse route?... La vérité que j'ai aperçue, c'est que le malaise de notre société est tout simplement le défaut d'une bonne loi électorale......"

Et plus loin:

" Or il est facile de prouver que jamais Chambre élective n'a été l'expression exacte de la France."

Partant de cette vérité primordiale, Augier cherchait donc de son mieux une organisation moins défectueuse, plus précise de ce mécanisme du suffrage, tel qu'il le voyait fonctionner autour de lui en 1864 et tel hélas! en dépit d'une correction plus apparente que réelle, qu'il fonctionne encore aujourd'hui.

Nul doute qu'Augier, l'honnête homme épris de bon sens et de clarté, redoutait de voir s'implanter chez nous les mœurs électorales si chères à l'Angleterre, mœurs où s'étalent le marchandage le plus éhonté et une corruption sans frein.

" Dans cette libre Angleterre que nous admirons tant", observait-il justement, "on sait d'avance ce que coûte certaines élections; chaque vote est tarifé, et le trafic se fait au grand jour. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes sur la pente, et nous y arriverons si nous n'y mettons ordre."

Ces excès inséparables de toute expérience de la consultation nationale, cette incompétence flagrante des électeurs, cet écart singulier entre le principe, égalitaire et indiscutable en soi, de l'exercice du suffrage universel et de son application pratique, il les jugeait sans doute moins graves en France que chez nos voisins d'outre-mer, mais il en souffrait néanmoins, et le but de ses réflexions le portait invinciblement à essayer d'y remédier dans la mesure de ses forces en appelant à son aide tout son courage civique et toute sa franchise, et en portant impitoyablement, avec toute la force de son talent d'écrivain, le fer dans la plaie.

C'est le résultat de ces efforts, Monsieur, c'est le fruit de ces réflexions, que j'aurais voulu remettre au jour. Mais, respectueux avant tout des droits de la propriété littéraire que, quoi qu'en dise le terrible M. Georges Calmann, j'ai puissamment contribué à défendre aux États-Unis, il est clair, en effet, qu'en l'absence d'une réponse que je n'ose plus guère espérer aujourd'hui et devant la malveillance non déguisée des éditeurs, j'aurais mauvaise grâce à insister d'avantage et à tenter, non la publication, mais même un modeste développement du projet d'Émile Augier. D'ailleurs une analyse forcément incomplète de ce remarquable travail, longuement mûri par son auteur, ne pourrait que le déflorer sans profit pour le lecteur et m'exposer à trahir la pensée de l'illustre Maître.

Je veux simplement me borner à citer ici ces quelques lignes dans lesquelles Augier, au début de son étude, pose en axiome cette vérité que personne n'osera contester:

" Le fait le plus saillant dans l'histoire du régime représentatif en France, c'est que toutes nos révolutions ont renversé des gouvernements soutenus par la majorité des Chambres électives. D'où il résulte évidemment que ces Chambres ne représentaient pas la nation."

Dès lors, partant de cette donnée, l'auteur est amené à chercher une base plus solide de la représentation nationale, et après une étude approfondie, s'inspirant de la constitution de l'an III et de celle de l'an VIII, il l'a trouve, cette base, dans l'établissement d'un suffrage indirect, dont la compétence, dans son esprit, doit croître en raison du nombre de degrés. Dans cette conception, à la fois simple et logique, chaque degré électoral (conseil municipal, conseil cantonal - remplaçant le conseil d'arrondissement - conseil général, chambre des députés), hiérarchiquement réglé, représente un degré du pouvoir représentatif.

Sous quelle forme, à la fois concise et saisissante, à l'aide de quels arguments d'une évidence qui ne laisse rien dans l'ombre, Augier arrive-t-il à développer sa thèse et à faire partager aux lecteurs la conviction profonde qui l'anime lui-même, l'étude de la Question électorale permet seule d'en donner l'idée, en permettant de l'apprécier à sa haute valeur politique et sociale. A ces pages dans lesquelles l'auteur, par un affinage gradué de la représentation nationale, par l'élévation de la capacité du représentant choisi, arrive à résoudre ce double et difficile problème, la compétence de l'électeur et le sincérité du vote, je ne veux emprunter que ces quelques mots, où se résume l'invincible foi de l'écrivain et du penseur:

" Les Révolutions ne sont que des malentendus. Il n'est pas un souverain assez ennemi de lui-même pour se séparer volontairement de l'opinion publique; en sorte qu'on peut avec la même certitude assurer, quand un gouvernement tombe, que la représentation nationale est fictive, et prédire, quand la représentation est fictive, que le gouvernement tombera.

" La sincérité de la représentation, qui est la première des garanties pour le pays, est donc en même temps la première condition de stabilité pour un gouvernement, et, par conséquent, la question électorale est la clef de voûte de l'édifice politique."

Je m'arrête, sous peine d'enfreindre le devoir que je me suis moi-même imposé en écrivant cette lettre. Si infructueux qu'aient pu être mes efforts, je croirais cependant n'avoir pas fait, moi non plus, œuvre inutile, si je suis parvenu à inciter quelques esprits éclairés et réfléchis à la recherche, dans œuvre d'Émile Augier, dans ces vaillantes pages (1) où ils pourront trouver, en dehors de toute étiquette de parti, les éléments d'une amélioration sérieuse du régime électoral de la France, en même temps qu'un progrès réel dans la moralité de nos mœurs politiques.

Je suis, etc., etc.

Joseph ARON

(Dans le dernier volume: Œuvres diverses d'Émile AUGIER, de l'Académie Française, pages 201 à 233, se trouve La Question Électorale (Calmann Levy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 1883).

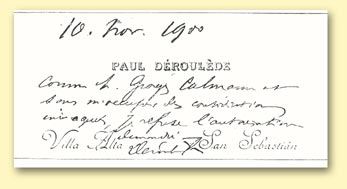

On vient de lire les deux lettres, pourtant courtoises de forme, adressées à M. Paul Déroulède. Voici la réponse, aussi concise qu'inattendue, que ce dernier a cru devoir leur faire. Pièces en mains, le lecteur jugera:

|

"Comme

M. Georges Calmann et sans m'occuper des considérations

invoquées, je refuse l'autorisation demandée. Déroulède."

|

Je regrette le refus de M. Paul Déroulède, peu respectueux de la mémoire de son oncle. Augier, j'en suis sûr, ne m'eut pas opposé un telle fin de non-recevoir.

Dédaigneux des vaines colères de ceux qui, vivant de la politique, traitent en intrus les hommes dont ils ne sauraient suspecter le désintéressement ni la bonne foi, Émile Augier, tourmenté, comme tant d'esprits d'élite, du besoin d'un idéal, chimérique peut-être, étant donné l'imperfection de la nature humaine, eût souhaité ardemment que le système représentatif s'engageât enfin, après les inévitables tâtonnements du début, dans la voie de probité plus haute, moins exposée aux mécomptes, à la duplicité et à l'erreur.

Joseph ARON.